一八七七年六月,伦敦的天空阴云密布,如同著名艺术评论家约翰.罗斯金的心情,他刚刚在邦德街新开幕的格罗夫纳画廊欣赏了轰动一时的艺术展,展出的作品精美绝伦,至少在当时看来极具前卫风格,他却惹了一肚子气。

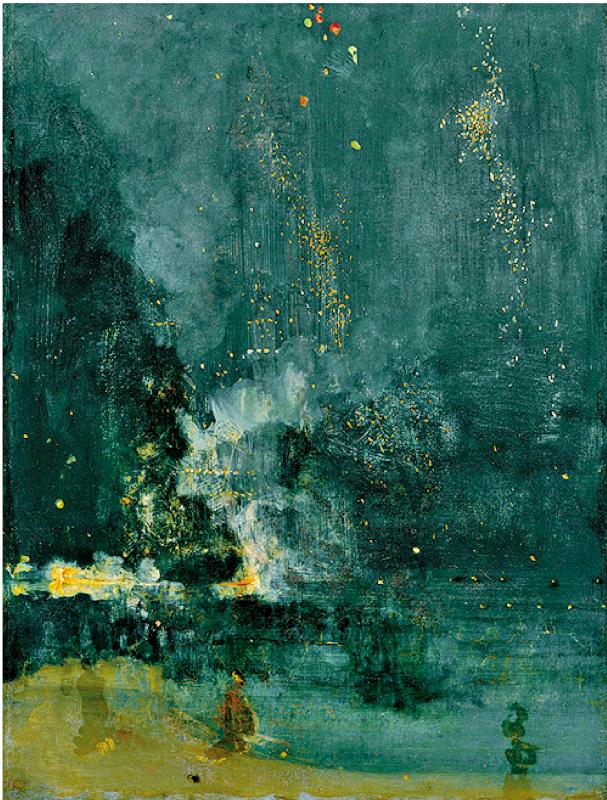

除了少数几件作品外,他对大部分展品极为不满,认为它们矫揉造作、不伦不类。其中最糟糕的就是印象派画家詹姆斯.惠斯勒的《黑色和金色的夜曲:坠落的烟火》。画中背景是位于伦敦泰晤士河桥旁的热门聚会场所克雷莫恩花园,画家以轻盈飘逸的笔触描绘了烟火在夜空中闪烁的景象。很让罗斯金生气的并非画作的主题,而是绘画的表现方式──在黑色和灰色的主基调上,点缀了绿色和黄色的泼洒状油彩,使整个画面变得模糊不清,唯一可辨识的就是几个幽灵般的人形在画框的底部徘徊。

颇有戏剧性的是,格罗夫纳画廊以致力于展示非主流作品著称,而罗斯金偏偏以厌恶任何非主流作品闻名。他作为当时英国最具影响力的艺术评论家之一,盛怒之下以一篇尖锐的评论开炮,他先把画廊经营者批评一通,称其“不应该让那些狂妄自负之徒,以如此接近故意欺诈的样子进入画廊”,接着又将矛头指向惠斯勒本人,“我以前听过很多有关伦敦人的厚颜无耻,但从未想过会听到一个自以为是的家伙,仅仅是为了把一罐颜料泼在公众的脸上,就把画要价二百基尼(注:旧英制货币单位,相当于一万五千英镑)。”

罗斯金的话立即遭到惠斯勒的反击,他以诽谤罪起诉了罗斯金,并额外申请一千英镑的赔偿。这场审判于一八七八年十一月进行了两天,法庭上发生的攻防转换如同电影情节,引起舆论广泛关注。作家保罗.墨菲在《坠落的烟火》一书中描写了庭审情景:当惠斯勒手中挥舞着手杖,昂首阔步地走入证人席时,法庭内已挤满了人。罗斯金的辩护律师费力地审视着惠斯勒的画作,竭力想要理解它,“您用了多少时间创作它?或者说您多快画完的?”惠斯勒答道,“可能几天就画完了。”此话引起陪审团哄堂大笑。辩护律师乘胜追击地问道,“这就是你要价二百基尼的劳动?”言外之意画作不值这个价钱。惠斯勒却不慌不忙地回答道,“不,我索要的是毕生所学!”法庭上掌声随之响起。

惠斯勒最终打赢了这场十九世纪著名的诽谤官司,但他没有得到任何赔偿金,法官只象征性判给他一个法寻(注:旧英制货币单位,相当于四分之一便士),更糟的是,他还需支付自己的诉讼费。这也多少反映出法官想尽快了结案件,他已对两人为了几句话而争论不休的行为厌烦透顶。显然这是一场得不偿失的胜利,审判对两人都造成了损害,惠斯勒破产了,罗斯金因精神崩溃病倒了。

实际上,外界对这场官司关注的焦点并非诽谤本身,而是艺术的冲突。惠斯勒作为“为艺术而艺术”理念的热情拥护者,主张美学是捕捉生活的感觉、情感和戏剧性,要寻找超越世界上所能轻易看到的东西,如果艺术表达的高度仅仅是忠实地覆製已存在的事物,那么摄影师将是“艺术家的国王”。而罗斯金长期宣扬认真研究自然,认为艺术应忠于自然,并且具有秩序、意义和道德功能,他珍视精细描绘与严谨技法,对印象派与前卫风格极度排斥,视为“懒惰”和“堕落”,充其量是个地摊货。由于两人的视角截然不同,对艺术的评判也自然南辕北辙,矛盾不可避免。

从更深层次来看,这更是一场“现代艺术之战”,即以道德、叙事、技艺为核心的传统艺术观,与以形式、感受、个人视角为核心的现代艺术观的正面较量,也折射出十九世纪中后叶艺术哲学的分歧,背后蕴含着艺术观念的转变。事实证明,惠斯勒名义上的胜诉,在舆论上赢得了大众对前卫艺术圈的支持,也加速了“艺术自主性”理念的传播。

显而易见,罗斯金与惠斯勒的恩怨,远不止于一幅画的评论争议,而是十九世纪艺术从“再现”走向“表现”、从“教化”转向“审美自律”的关键转折点。正如惠斯勒后来在著作《温和的艺术》中所言:“艺术的敌人,往往披着道德的外衣。”这场冲突预示了后印象派、象征主义乃至现代主义艺术的兴起,也凸显了评论家与创作者在艺术定义权上的角力。