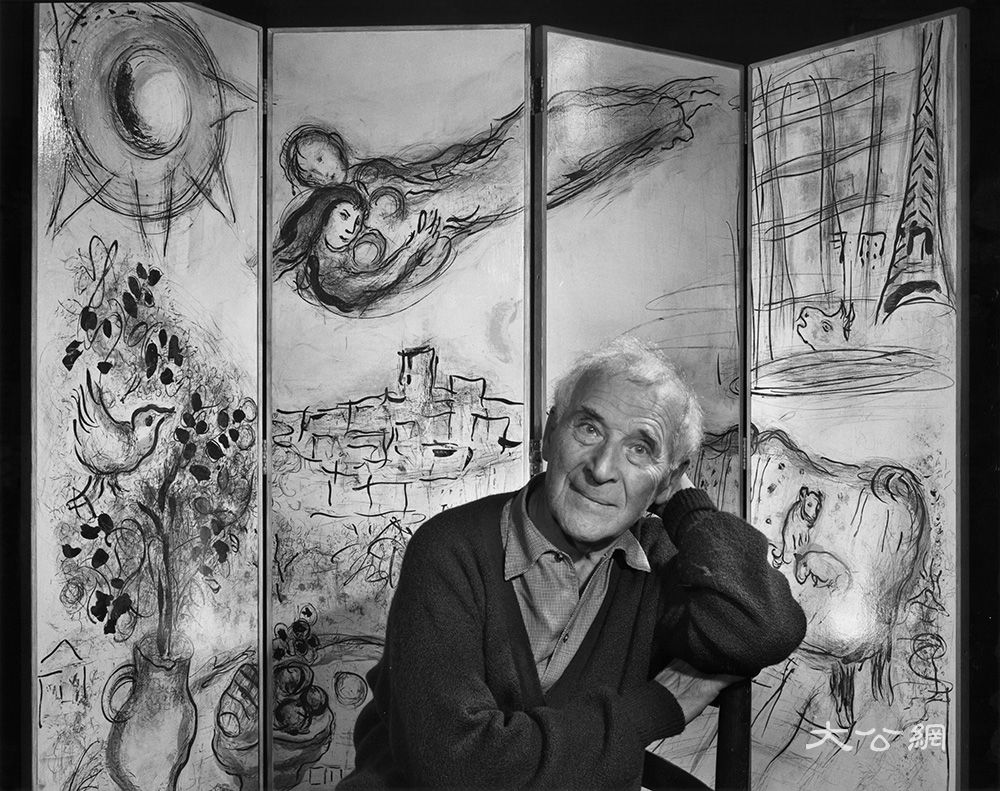

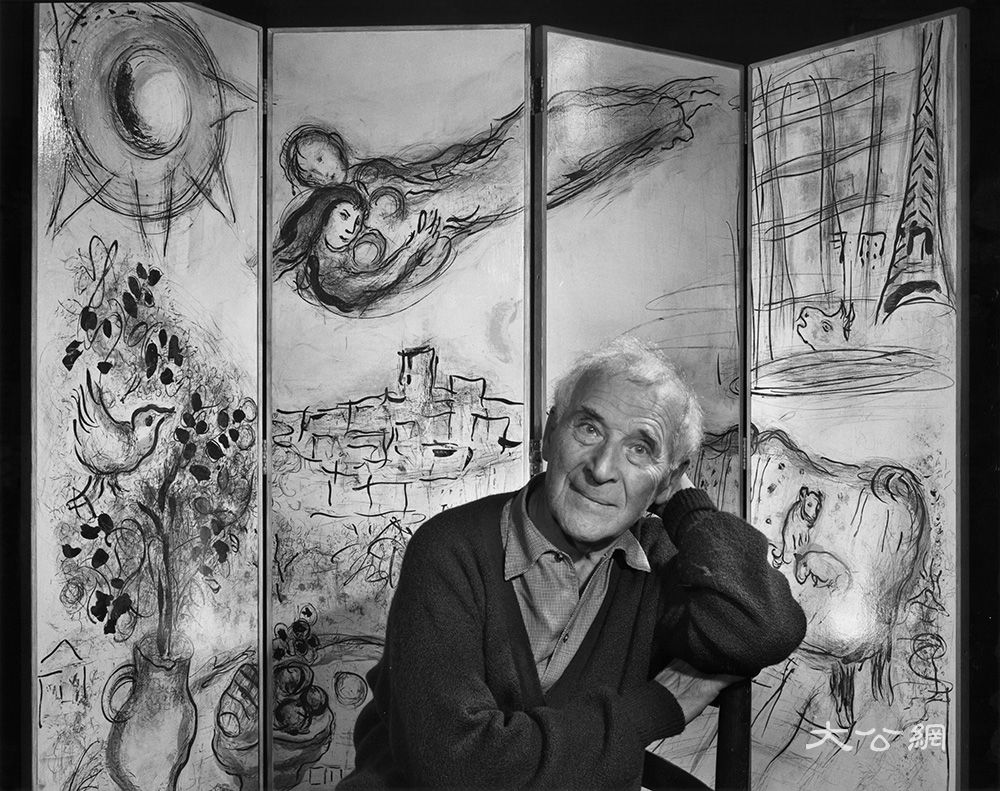

图:夏卡尔(图中人)说“我不喜欢‘幻想’和‘超现实主义’,在我的内心世界,一切都是现实的,恐怕比我们目睹的世界更加现实。”可借此句形容本文作者的创作\© Estate of Yousuf Karsh

得知波兰作家托卡尔丘克(OlgaTokarczuk)获得今年“布克国际奖”的几天后,我在香港大会堂欣赏越南裔加拿大钢琴家邓泰山的独奏会。这位曾在一九八○年获得萧邦国际钢琴比赛金奖的钢琴家,除去演奏自己擅长的萧邦曲目外,也弹了另一位波兰当代钢琴家兼作曲家帕德列夫斯基(Paderewski)的几首钢琴小品。

那些曲子大多只有几分钟,以“旋律”或是“传说”这样看似实在、细想却有些阔远无边的概念命名,与托卡尔丘克在其成名作之一《白天的房子,夜晚的房子》(Domdzienny,domnocny)中呈现出的亦实亦虚、亦真亦幻的景象,竟也十分契合,自有一种深藏于波兰艺术血脉中的朴拙及天真。

我们总是很难将托卡尔丘克这部最初发表于上世纪九十年代的“奇书”归入任何一个文学类别中:说它是散文集,它却包含众多虚构的、奇幻意味浓郁的篇目;说它是小说,它的结构却异常松散,没有起承转合的故事线,没有清晰的人物关系图谱,更谈不上像传统的写实文学作品那样,乐于将文本植入社会情境中,以便读者理解写作人的立场。

暧昧模糊欲言又止

托卡尔丘克本人并无意藉由那些长篇宏论宣泄或抒发,而本书简体中文版译者、资深翻译家易丽君在译者序中引用波兰文学评论人的话,称这部小说是“用各色布片缝缀起来的百衲衣”,也是想强调书中内容的混杂与多样,以及不同章节与篇目之间在表意与抒情层面既彼此相衬又互相抗衡的微妙关系。

作者本人也将这样看似碎片化的书写方式,当成自己的文本特徵之一。在她眼中,将迥异的、跳脱的讯息聚合在一起,远比“史诗式的庞大线性叙事要自然得多”。

然而,称这本书“缺乏内聚力”或者说是“缺少统一性”,却是我并不赞同的,且不说这部“不像小说”的小说中,有一名造假髮的、名叫玛尔塔的女人贯穿全书始终,也不说书中的不少角色都在下西里西亚小城新鲁达生活、共享同样的社群氛围,单说书中频频出现的、以“梦”命名的篇目,亦能窥见作者的创作初衷一二。因应书名,作者将书中的故事约略划归入两重情境中:无梦的白天,以及有梦的夜晚。书中的情节,也便在这样的日与夜、实与虚的转换之间,叠加、扩展并自成逻辑地生长起来。

作者身处的情境在白天与黑夜之间不断地变化,因而,她的视角也在“非梦”与“梦”这两重场景(或者说情绪)之间游走。清醒的时候,她过着再寻常不过的日子;而在睡觉的时候,慾望被释放出来,一切变得更为鲜活大胆:在梦中,她想像自己进入人体内部,感受肉色的墙壁,以及某种“不定形的活的结构”;在梦中,她陷入杳无人烟的、昏暗的处境中,找不到帽子,也找不到照相机;也是在梦中,她眼中的世界可以无拘束地伸缩,有时近有时远,因此,她有时看得到世界的全貌,有时却只能见到最微细的部分……

我们很难一概而论,将梦中的叙事者视为理性的,而将清醒时的她视作非理性的。甚至我在阅读这本书的时候常常感觉,作者似乎有意颠倒或者说倒置这一重因果关系,拆解“现实─真”以及“梦境─幻”之间的互文关联,其模糊暧昧的书写以及欲言又止的情绪表达,实是为阅读这些文字的我们提示另一种可能:

会不会,梦中的世界才是真实,而你我日日经历的现实情境则意味着另一重虚幻?

叙事出自现实本身

这个问题让我想到夏卡尔(MarcChagall)。这位一生钟爱描画想像世界(例如漂浮在半空的男女,绿色面孔的小提琴家,或是几乎可以亲吻到月亮的红色公鸡)的犹太艺术家,从来不觉得自己铺排在画布上的意象或是情景是虚构的,而认为那些就是现实本身。

“我不喜欢‘幻想’和‘超现实主义’,在我的内心世界,一切都是现实的,恐怕比我们目睹的世界更加现实。”在夏卡尔的自传《我的一生》中,画家曾经这样说。而这句话也恰好能借来表述托卡尔丘克的创作。在这位波兰女作家的眼中,支撑我们生命的,或者说令到我们仍有气力、有热情生活下去的,不是循规蹈矩的事物,而恰恰是那些超现实的、荒谬的事情。在某种程度上说,正是这些超现实与非自然的存在,构成了你我日日所见、所经历的现实本身。

作为新一代的波兰写作者,托卡尔丘克并无意继承前辈作家如显克微支等人的写实主义传统。这并不说是她意图抛开本国的历史及文化传统不理(我们不时会在《白天的房子,夜晚的房子》以及她的其馀小说作品中读到波兰的史实与神话故事等),而是她希望以一种更为戏剧化的,甚至可以说是反逻辑的叙事方法,将你我在寻常生活中的经历,以及从前人那里流传继承而来的经验传递出来。故此,我们在阅读托卡尔丘克书中文字的时候,时常有一种既熟悉又陌生的观感:那些情景与意象分明是熟悉的,可经由她的笔写下来,特别是她将不同时空的经验扭拧在一起的时候,却足以堆砌出陌生且新奇的意境。

我尤其喜欢她描述那些新奇情境时的淡然笔法,不事声张的,宛若一个冷静的旁观者,在观看一场早已不成为秘密的神秘场面。在她眼中,似乎没有什么事情值得大惊小怪,她用闲谈邻居家的狗的语气谈论书中人物马雷克的自杀,谈论玛尔塔的古怪记忆,以及德国人曾经对于波兰人家园的侵佔。她将这些关于历史的、身份的以及孤独的问题统统放置在那座名叫新鲁达的、虚构的小城中,放在那个名叫玛尔塔的、虚构的人物身边,以至于书中的“城”与“人”都颇具象徵意义,都指向当下及过往的具体情境。

这与印度裔英国作家、诺贝尔文学奖得主奈保尔(V.S.Naipaul)在其短篇小说集《米格尔街》书中的架构及叙事方法十分相似。作者虚构出一条街或是一座城,将自己亲身经历的、或是从身边人那里听来的故事嵌入其中,令到街上或城中的景象看上去虽说是驳杂多元,实则通往相似的处境中:经历战争与动乱,旧有的事物被弃下,新的秩序如何搭建?

两副面孔书写世界

相对来说,奈保尔在写作心态上更抽离一些:他只负责陈述故事,并不想提示出路,最后乾脆以“告别米格尔街”收束全书,挥挥衣袖不带走一片云彩,将往事就留给往日。而托卡尔丘克对于新鲁达这地方则明显投入了更多个人的情感。虽说那里也是一个像米格尔街一样混乱无序、失去光泽的地方,但托卡尔丘克仍在这样停滞萎靡的处境中点缀了些许亮光,例如那位为了寻找儿时梦想而执意登山、最终累死在德国与捷克边境的老人,又如在这座“丧失了智慧”的城市的街道上,仍有小孩子在咿呀学唱小调,歌词中有这样一句“前辈维吉尔教自己的孩子们读书”……

这些在混乱泥泞的状态中仍有坚守和盼望的个体,不单支撑着新鲁达这座小城不至于枯萎褪色,也是写作者对于未来的希冀与寄讬。托卡尔丘克虽说向来擅长书写绝望的情境、失落与孤独的群体,以及荒诞的梦境还有比梦境更荒诞的现实,其文字的内核却总归是温暖的。诚如译者所言,在托卡尔丘克建构的语境中,“世界有两副面孔”,它既是黑夜的房子,也是白天的房子。在全书倒数第二篇文章中,作者以“光亮”这一概念作结,那光亮充满着整个的空间,也充满着所有的过去与未来。